歌詞は思い付かないし照れくさい

自分はあまり歌わないのだが、たまにボーカルのラインを考える必要に迫られることがある。

こういうとき、ボーカリストなら「こういう歌詞をこういうリズムとメロディで云々」と素描していくのだと思うが、歌うことにあまり興味がない(というか諦めている)自分は歌詞が思いつかないし、思いついたとしてもどこか恥ずかしさが拭えず歌う気になれない。

作詞は人に任せてボーカルのラインだけ作る、という方法もあるのだが、スキャットみたいに意味のなさない音だけでふがふがと歌っていてもゴールのイメージが一向に湧いてこないし、詞(の響きや文字数)が求める譜割りや音階というものがあるような気もするから、やはり歌を考える上で詞はあった方がいい。もちろん例外的な状況はいくらでも思いつくのだが。

歌詞をランダムに表示してくれるツール

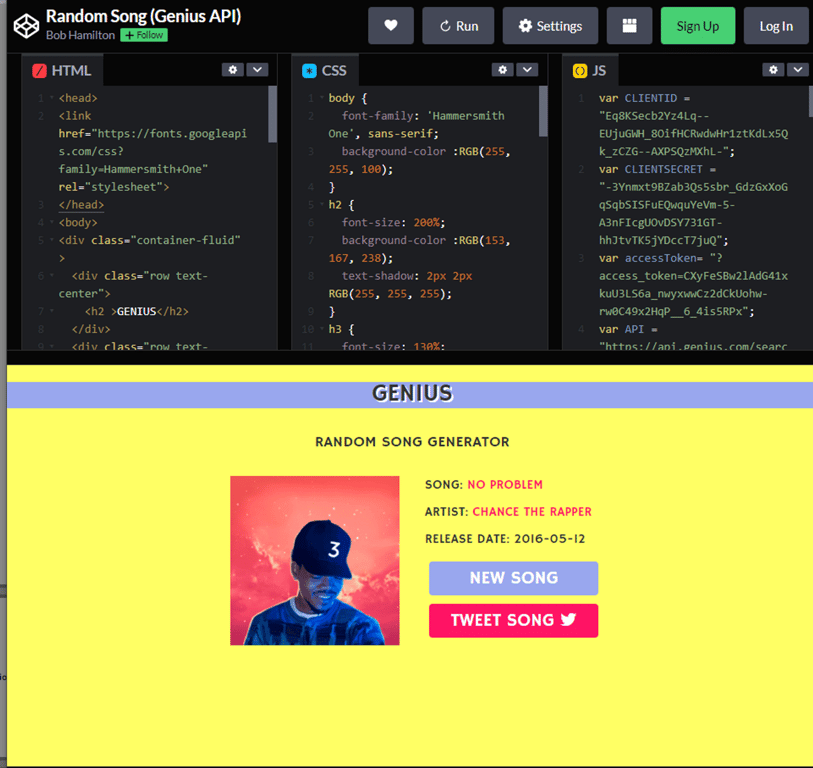

そんな自分がどうしても歌詞が必要なときに使っているのが、「Random Song (Genius API) 」。

(おそらく)個人開発者のBob Hamilton氏が練習がてら作ったもので、CodePenにて公開されている。

※CodePenは、ブラウザ上でHTML,CSS,JavaScriptのコードを記述し、リアルタイムに表示を確認しながら開発したり、そのソースコードやフロントエンドをそっくりそのまま他のサイトに埋め込んだりシェアしたりできるツール。

超シンプルなツールで、上画像の

New Song をクリックすると、Genius(世界最大の歌詞データベース)からランダムで1曲が抽出されて、そのGeniusのリンクが表示されるだけ。ツイート機能もついてるが、まあ使う人はいないだろう。1曲を丸ごと参照してしまうと、繰り返し登場するラインの押韻部が、自分の曲とコンフリクトして気持ち悪いことになりがちなので、5曲くらいの歌詞を適当につなげたりするとよさげ(ボーカルのラインを作りたいだけなので、意味が通っているかどうかは気にしない)。

作詞をする気はあるがいい歌詞が全然思いつかない、といったときにも使い勝手の良さそうなツールだが、自分は作詞をしないのでその辺のアレはよくわからない。

他にも「AI Lyric Generator」みたいなツールをちらほら見かけるのだが、「ロック」とか「ポップス」、「ラブストーリー」、「陰鬱」、「ロマンチック」みたいなカテゴリを入力したり、適当な単語を入力する必要があって面倒だし、出来上がりの歌詞も音楽的な響きが無視されていて、使い勝手が悪い印象。

あと、Codepenで公開されているから(自分は現状の機能で満足しているからやらないが)、多少APIの取り扱いに心得があるなら自分で使いやすいようにカスタマイズできる(はず)。

もっと使い勝手のいいツールがあれば教えてください。

以上!